1 商业空间演进的三个阶段:历史脉络与形态变迁

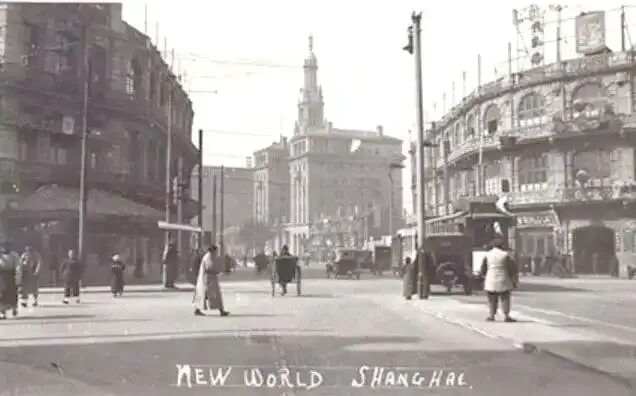

商业空间是城市经济活动的载体,其变化反映了社会经济、消费习惯和技术发展的特点。中国城市商业发展可分为三个阶段:传统商业街时期、大型商场时期和文旅商业融合的新街区时期。每个阶段的商业形态都与当时的消费需求、交通方式和城市发展水平相适应。传统商业街的代表有上海南京路、淮海路和北京王府井等。这些商业街形成于20世纪初到中期,以街道为骨架,沿街开设百货商店、专卖店和小餐馆,构成城市商业中心。从经济学视角看,这种商业形态与当时以步行和公交车为主的出行方式高度契合——消费者通过步行或短途公共交通到达商业区后,沿着街道线性展开购物活动,形成了一种"逛街"的消费模式。南京路的永安百货等老店通过沿街展示商品,满足当时消费者的基本需求。这一时期的商业空间开放连续,建筑多为3-5层,街道尺度舒适,商业与城市生活紧密结合。

图1:20世纪初的上海南京路

随着私家车普及和城市道路发展,传统商业街的不足逐渐显现。停车难、交通拥堵等问题,催生了大型商业综合体(盒子商业)的兴起,以万达广场为代表的新一代商业形态成为城市商业的主流模式。这类商场多位于新城区或交通枢纽,将购物、餐饮、娱乐等功能集中在一栋建筑内,并配有大型停车场。这种"一站式"商业降低了消费者的出行和选择成本,提高了运营效率。商场内部有独立的温度和步行系统,消费者不受天气影响即可完成多种消费,这种"室内化"设计适应了汽车时代的需求。

但疫情和消费升级暴露了大型商场的缺点。封闭环境增加了健康风险,同质化的商业内容难以满足消费者对特色体验的需求。因此,出现了文旅融合的新商业街区,如上海上生新所和北京大吉巷。这些项目结合历史、自然和现代商业元素,打破了传统商业空间的界限。上生新所通过"聚落魔方"的设计,将老建筑与现代商业结合,打造"城市森林"景观。北京大吉巷则融合四合院与现代商业,通过骑行文化、艺术展览等内容,创造"传统与时尚结合"的消费体验。

图2:21世纪的上海南京路

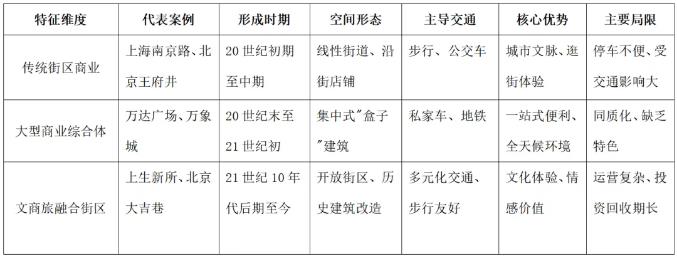

表1:商业空间三个发展阶段的比较分析

商业空间的这一演进历程,本质上反映了从"物质消费"向"体验消费"再向"情感消费"的升级过程。当物质匮乏时,商业空间的核心功能是高效地组织商品交易;当物质丰富后,消费者开始追求购物过程中的舒适性和便利性。如今在电商普及的背景下,实体商业必须提供线上无法复制的文化体验和情感价值,这正是文旅商业融合兴起的原因。这一转变不仅改变了商业形态,更重塑了商业与城市、文化与经济的关系,为城市更新带来新思路。

2 需求侧变革:消费升级与行为转变的内在驱动力

商业形态的演变源于消费行为的深刻变化。从传统商业街到文旅商业的转型,首先是因为消费者偏好和行为的整体转变。这种变化既受经济环境和文化变迁影响,也与技术进步带来的生活方式改变有关。理解这些内在动力,是把握文旅商业趋势的关键。

图3:烟台"海派美食嘉年华"

物质丰富与消费升级构成了需求侧变革的基础层面。随着经济发展,居民消费从满足基本需求转向追求精神文化需求。国家统计局数据显示,2023年中国城镇居民恩格尔系数已降至29.8%,说明人们更愿意为文化体验买单。消费者不再只看重商品本身,而是追求购物时的情感共鸣和文化认同。烟台"海派美食嘉年华"的成功案例印证了这一点,活动通过国风浓郁的"云气御飞龙"和奇幻色彩的"爱丽丝梦游仙境"等设计,激发了游客的情感共鸣,进而带动了周边餐饮、零售等产业的蓬勃发展,证明"为情感付费"已成为新趋势。

交通方式变革深刻影响商业形态。私家车普及扩大了人们的活动范围,促使大型商场兴起。但如今交通拥堵和环保意识增强,绿色出行重新受到青睐。北京大吉巷商业区通过组织骑行活动,将商业与低碳出行结合,满足了现代消费者既要求交通便利又喜欢步行体验的双重需求。

图4:北京大吉巷商业街区骑行比赛

疫情加速了消费行为转变。封闭管理让人们意识到开放空间的重要性,这种影响持续至今。小红书《2023年度生活趋势观察报告》显示,"松弛感"、"Citywalk"等成为用户在分享生活时最常用的标签,反映出消费者对压力释放和自在体验的强烈渴望。徐汇万科广场敏锐捕捉到这一需求变化,将7万平方米的生态绿轴与商业空间融合,打造包含运动场地、宠物乐园和大草坪的"城市地毯",为市民提供了既能购物又能放松的复合场所7。这种"公园+商业"的模式,正是对消费者心理需求的精准回应。

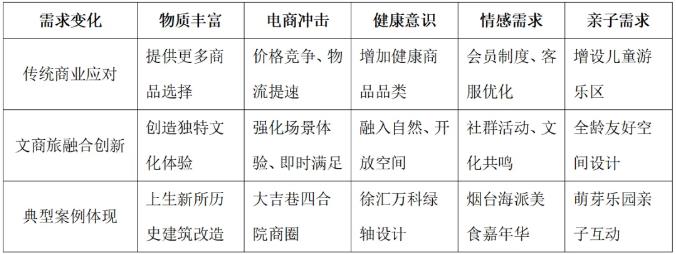

表2:消费需求升级对商业空间的影响

数字技术的迅猛发展进一步改变了消费者的期望和行为模式。Z世代作为数字原住民,尤其看重商业空间的社交分享价值和文化认同感。中国报告大厅发布的《十五五文旅行业发展研究与产业战略规划分析预测报告》指出,全国5A级景区已全面完成数字化改造,4A级景区数字化覆盖率突破92.3%,VR/AR设备在景区场景的覆盖率年均增长达47%。这种技术应用不仅改变了旅游体验,也为商业空间创新提供了借鉴。故宫博物院"数字多宝阁"项目允许游客自主设计数字藏品并分享社交平台,带动文创产品销售额增长143%,展示了数实融合对消费行为的深刻影响。

图5:故宫博物院"数字多宝阁"项目

消费行为的代际差异也是推动文商旅融合的重要因素。不同世代消费者的价值取向和消费习惯存在明显差异:年长者更看重商品实用性,年轻人则注重社交和自我表达。商业空间要同时满足多代际消费者的需求,就必须打破传统业态界限,创造更具包容性和多样性的环境。上生新所二期通过"戏剧性多元空间"设计,适应不同人群的活动和场景需求,正是对这种多元需求的回应。

综合来看,消费升级、出行方式变化、疫情影响、技术进步和代际差异共同推动了商业空间向文旅融合转型。理解这些变化,对把握未来商业发展趋势至关重要。

3 供给侧创新:业态融合与空间重构的经济学逻辑

面对需求侧的深刻变革,商业空间的供给侧也经历了根本性的创新与重构。文商旅融合并非简单的业态叠加,而是基于体验经济、场景理论和乘数效应的系统性改变。这种创新不仅改变了商业空间的外在形式,更重塑了其价值和运营方式。通过分析供给侧的关键创新,可以更好理解文商旅融合成为趋势的原因。

体验经济是文商旅融合的核心。根据经济学家派恩和吉尔摩的体验经济理论,经济发展经历了从产品经济、商品经济、服务经济到体验经济的演进过程,每个阶段都创造了更高的经济价值。在体验经济阶段,企业通过提供独特体验获得更高收益。烟台"海派美食嘉年华"及城市巡游活动正是体验经济的典型案例,通过文化IP和互动设计让游客愿意为体验付费,带动周边产业发展。这改变了传统商业逻辑——从"卖商品"转向"卖体验",要求商业空间能提供丰富的感官刺激和文化内涵。

图6:烟台"海派美食嘉年华"

乘数效应在文商旅融合中发挥着重要作用。乘数效应描述了初始投入如何通过经济系统的连锁反应产生倍增效应的现象。在文商旅项目中,文化活动不仅能直接吸引游客消费,还能带动餐饮、住宿等相关产业。烟台的城市巡游活动就像"石子投入湖面激起涟漪",短期带动消费,长期还能提升城市形象。这解释了为什么政府和企业愿意投资于看似"不经济"的文化活动和空间营造——因为这些投入能够通过多重路径创造远超初始成本的综合效益。

场景理论为文商旅融合的空间设计提供了指导框架。它强调环境、活动和参与者的互动关系。成功的文商旅项目通过精心设计的场景,让消费者从购物转向参与和分享。上生新所二期通过"聚落魔方"的设计理念,利用架空、连廊、悬挑等方式构成丰富的空间组合,并引入大量绿植营造"都市小森林"的氛围,创造了极具拍照打卡价值的场景。北京大吉巷则在修复后的四合院旁陈列环法比赛同款自行车,将骑行文化与历史空间融合,形成了独特的社交场景。这些场景设计不仅满足了消费者的功能需求,更触发了情感共鸣和社交分享行为,从而放大了商业价值。

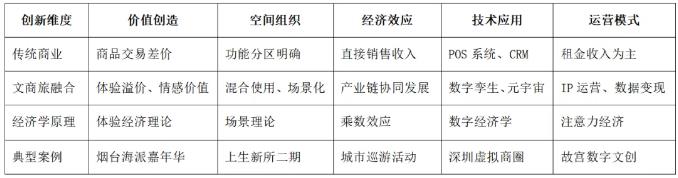

表3:文商旅融合项目的供给侧创新要素

业态创新与跨界融合是文商旅项目的另一关键特征。传统商业按商品类别分区,而文商旅项目打破界限,创造出更具流动性和惊喜感的业态组合。上生新所二期引入了必胜客全新门店类型Pizzeria全球首店、高端电动滑板车品牌PURE Electric的中国首家旗舰店、蓝瓶咖啡长宁首店等特色品牌,形成了"前店后企(厂)"的创新模式。北京大吉巷首批入驻的150余家特色品牌中,首店和定制店超过半数,如RE而意乐卡克联名首店将骑行文化与咖啡社交完美融合。这种创新提高了消费者的探索乐趣,也创造了业态间的协同效应——文化体验延长停留时间,商业支持文化活动,旅游扩大客源。这优化了商业空间的资源利用效率。

数字技术赋能是现代文商旅融合的加速器。2025年中国数字文旅发展趋势报告指出,虚拟现实、人工智能等技术重构了文化体验场景,数字可及性推动文化消费群体扩大至数亿网民规模。技术应用从三个层面改变了文商旅项目:一是通过数字孪生等技术增强线下体验;二是通过线上传播扩大影响力;三是通过数据分析实现精准运营,优化资源配置。数字技术的渗透使文商旅项目能够同时满足物理空间和虚拟空间的体验需求,创造出"虚实共生"的新型消费生态。

图7:上生·新所二期立体开放公共空间

历史文脉的创造性转化是文商旅项目的独特竞争优势。与从零开始建设的商业综合体不同,许多成功的文商旅项目都基于历史街区改造,这种"旧瓶装新酒"的模式既保留了城市记忆,又注入了现代活力。如上生新所保留历史建筑并赋予新功能,北京大吉巷融合历史与现代商业。这种改造创造了难以复制的差异化优势,在高度同质化的商业环境中尤为珍贵。从经济学角度看,历史空间的创造性转化实现了文化资本向经济资本的有效转换,创造了额外的溢价空间。

供给侧创新的共同指向是商业空间从交易场所向价值平台的转型。传统商业主要功能是促成交易,而文商旅空间通过文化、体验和数字技术,成为创造多元价值的平台。这种平台不仅能促成交易,还能生产文化内容、培育社群、塑造城市形象,因此更具发展潜力。这解释了为什么文商旅融合能够成为后疫情时代商业发展的主流趋势。

4 典型案例分析:文商旅融合的创新实践

理论框架的构建需要实证案例的有力支撑,通过分析典型的文商旅融合项目,可以更清楚地了解这一趋势的实际应用和成功经验。本部分将聚焦上海上生新所、北京大吉巷和烟台海派美食嘉年华三个典型案例,分析它们在空间重构、业态创新和文化赋能方面的具体做法,以及所取得的经济社会效益。这些案例分别代表了城市更新型、历史街区改造型和主题活动型的文商旅融合模式,具有广泛的参考价值。

上海上生新所:历史与未来的空间对话

上生新所项目位于上海长宁区,由原上海生物制品研究所厂区改造而成,是万科参与的标志性城市更新项目。项目分为两期开发:一期于2018年陆续开业,重点是对孙科别墅、哥伦比亚乡村俱乐部、海军俱乐部等历史建筑的保护性利用;二期于2024年开放,以新建建筑为主,强调历史与现代的对话。这一项目的成功实践体现了文商旅融合的多种创新要素:

在空间设计方面,上生新所二期采用"聚落魔方"理念,通过架空、连廊、悬挑等方式打造多样化的花园式建筑环境,并引入大量绿植,形成"都市小森林"氛围。这种设计既满足现代人对自然的需求,又创造了适合拍照打卡的场景,体现了"场景理论"的应用。

图8:上生·新所"都市小森林"

在业态布局上,上生新所打破了传统商业的刻板分区,形成了创意办公、文化娱乐、商业餐饮、户外休闲等功能的有机混合。二期引入了必胜客Pizzeria全球首店、PURE Electric中国首家旗舰店、蓝瓶咖啡长宁首店等特色品牌,延续并拓展了一期"前店后企(厂)"的理念,满足现代都市生活的多样化需求。

文化赋能是上生新所的突出特色。项目保留了丰富的历史建筑遗产,并通过现代功能植入使其重获新生——原哥伦比亚乡村俱乐部成为茑屋书店上海首店、原海军俱乐部成为时尚秀场、马赛克游泳池变身为特色餐饮区。这种历史空间的创造性转化,赋予了商业项目独特的文化气质和故事性,使其从同质化的商业环境中脱颖而出。项目还定期举办各类文化活动和艺术展览,进一步强化了其文化平台的属性。

从经济效益看,上生新所创造了远超传统商业的综合价值。项目不仅实现了较高的租金收益和资产升值,还通过文化IP的塑造提升了周边区域的土地价值。成为了上海城市更新的标杆案例,展现了文商旅融合的乘数效应。

北京大吉巷:传统四合院与现代商业的碰撞

中海大吉巷商业街区位于北京西城区骡马市大街。项目自2025年5月开业后迅速成为南城新地标,被市民亲切地称为"菜古里"(类比三里屯和成都太古里)。这一案例展示了历史街区如何通过文商旅融合实现活力再生:

在空间组织上,大吉巷创造了"合院式街区"的独特形态,将商业空间与历史建筑结合,如在四合院旁展示环法自行车,形成传统与现代的独特对比。

图9:北京大吉巷"合院式街区"

业态创新方面,大吉巷首批入驻的150余家特色品牌中,首店和定制店超过半数,形成了强大的吸引力。RE而意乐卡克联名首店为骑行爱好者提供了惬意的社交空间;方砖厂炸酱面、阳坊涮肉等潮流餐饮则吸引了大量年轻消费者。项目还定期举办骑行比赛等特色活动,将商业空间转变为社群互动的平台。

文化融合是大吉巷的核心竞争力。项目不仅保留了历史建筑的物质形态,还通过地面雕刻等方式展示建筑沿革,增强了场所的文化叙事性4。文保院落内举办的"吉祥中国•丝路华章"丝路文明艺术展、冯唐《春在花》艺术展等活动,进一步丰富了项目的文化内涵。这种深度的文化融合,使大吉巷超越了单纯的商业空间,成为了解北京历史文化的窗口。

从运营成果看,大吉巷开业首日人流量即超20万,迅速成为都市白领和居民休闲的新选择。项目成功激活了南城商业氛围,带动了周边区域的价值提升。西城区相关负责人表示,这种融合国际品牌、潮流业态和本土文化空间的模式,将持续助力西城消费升级。

烟台海派美食嘉年华:文化活动的经济涟漪

与前两个以空间改造为主的案例不同,烟台"海派美食嘉年华"及城市巡游活动是通过短期文化活动推动文商旅融合的典型案例。2024年举办的这一活动,展示了文化IP如何创造经济价值:

活动以"云气御飞龙"、"爱丽丝梦游仙境"等主题巡游吸引游客,通过视觉冲击和文化共鸣提升参与度。

图10:烟台海派美食嘉年华"爱丽丝梦游仙境"主题巡游

活动充分发挥了乘数效应,最初的文化投入通过游客消费、媒体报道、口碑传播等多重路径,产生了远超活动本身的经济影响。巡游结束后,滨海广场的美食摊位迎来了消费高峰,从地道的烟台海鲜到世界各地风味小吃,餐饮消费带动了相关产业的蓬勃发展,验证了文化活动的经济辐射力。

从长效机制看,短期的文化活动为烟台积累了宝贵的文化资本和品牌资产。为烟台未来文旅发展奠定基础,证明文商旅融合的可持续价值。

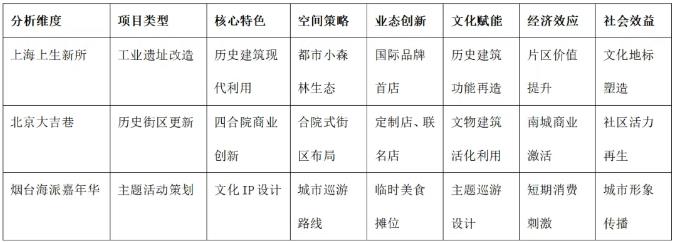

表4:三个典型案例的比较分析

这三个案例虽然形态各异,但都成功实践了文商旅融合的基本理念:通过文化内涵提升商业价值,通过商业活力延续文化生命,通过旅游元素扩大影响范围。它们的共同经验表明,成功的文商旅项目需要精准把握目标客群的需求变化,创造独特而富有情感共鸣的体验场景,并通过创新的业态组合和运营模式,实现文化价值与经济价值的良性循环。这些案例为中国城市商业空间的转型升级提供了有价值的参考路径。

5 理论框架与未来展望:文商旅融合的深层逻辑与发展路径

文商旅融合的兴起有其理论依据和发展规律。通过分析相关理论,可以更深入理解当前实践,并指导未来发展。本部分结合体验经济、场景理论、空间生产等视角,探讨文商旅融合的内在逻辑,并预测未来趋势,为研究和实践提供参考。

体验经济与情感价值的理论阐释

文商旅融合的本质特征是从商品交易向体验创造的转变,这一转变的理论基础是体验经济理论。派恩和吉尔摩在《体验经济》中指出,体验已成为继农产品、工业品和服务之后的第四种经济提供物,企业需要通过营造难忘的体验来获取溢价。烟台海派美食嘉年华通过文化IP和互动设计吸引游客付费体验,正是这一理论的体现。在物质丰富的时代,消费者更看重情感连接而非商品本身,文商旅项目通过文化故事、空间氛围和社交互动满足这一需求。

情感价值的创造与传统商业不同。传统零售的价值链是线性的(生产→销售),而体验经济的价值链是环状的——通过激发消费者情感和参与行为,形成持续的价值循环。例如,上生新所二期的"都市小森林"设计鼓励游客拍照分享,吸引更多人前来,形成良性循环。情感价值能建立差异化优势和顾客忠诚度,帮助实体商业应对电商冲击。

图11:上生·新所拍照打卡点

场景理论与空间生产的社会学视角

场景理论解释了文商旅项目的空间设计逻辑。社会学家丹尼尔·亚伦认为,场景由物理环境、活动和人群共同构成,能激发特定情感和行为。成功的文商旅项目是精心设计的场景系统,每个空间都有独特的情感触发点。例如,北京大吉巷将骑行文化融入四合院,通过环法自行车展示和比赛活动,创造传统与现代的碰撞,激发游客的分享欲望。

从空间生产理论看,文商旅融合推动了商业空间从"同质化空间"向"特色空间"的转变。传统购物中心追求标准化,而文商旅项目通过历史、文化和地方特色,打造独特空间。例如,上生新所保留历史建筑并赋予新功能,使其成为兼具商业价值和文化记忆的场所。这种特色空间满足了现代人对真实性、独特性和归属感的需求。

文化资本与经济资本的转换机制

文商旅项目的成功在于将文化资源(文化资本)转化为经济收益(经济资本)。这一转换需要专业策划和创新呈现,避免文化庸俗化或商业失败。例如,烟台城市巡游活动通过专业化的文化IP设计和现代化的表现手法,将地方文化资源转化为吸引游客的消费场景,实现了文化资本的有效增值。同样,北京大吉巷对康有为故居等历史建筑的商业化利用,不是简单的空间租赁,而是通过艺术展览和文化活动,提升了这些空间的文化价值和商业吸引力。成功的文化资本转换需要保持微妙的平衡——既要充分挖掘文化的商业潜力,又要避免过度商业化导致的文化贬值。这种平衡能力正是文商旅项目运营的核心竞争力。

数字技术与实体空间的融合共生

数字技术的迅猛发展为文商旅融合提供了新的可能性。中国报告大厅发布的《十五五文旅行业发展研究与产业战略规划分析预测报告》指出,VR/AR设备在景区场景的覆盖率年均增长达47%,AI交互系统已覆盖超过60%的国家级文化场馆。数字技术对文商旅的影响主要体现在三个层面:体验增强、运营优化和边界拓展。

在体验增强方面,数字技术可以突破物理限制,创造超越现实的感官体验。湖南博物院"辛追夫人数字复原项目"通过3D建模与实时渲染技术,使文物研究转化为沉浸式互动体验。在运营优化方面,大数据分析可以帮助管理者更精准地把握消费者需求,实现资源的动态配置。黄山的"信用游"模式通过区块链技术实现旅行服务后付费,使游客复购率大幅提升。在边界拓展方面,元宇宙技术正在模糊物理空间与虚拟空间的界限,创造全新的商业可能。

图12:湖南博物院"辛追夫人数字复原项目"

未来,文商旅项目将呈现"虚实结合"的特点,数字技术不会取代实体空间,而是增强体验、扩大影响力并创造新价值。

6 未来发展趋势与路径建议

基于当前实践和理论分析,文商旅融合未来可能呈现以下发展趋势:

首先,文化挖掘将更加深入和系统。简单的文化符号挪用不再够用,需系统性挖掘地方文化,如烟台般挖掘城市独特的历史记忆和文化特质,形成系统化的文化IP体系,将成为竞争的关键。

其次,技术应用将更加无缝和智能。AI、VR/AR、数字孪生等技术将与实体空间深度融合,创造出更具互动性和个性化的体验。

第三,社群运营将更加重要。文商旅空间不仅是消费场所,更是志趣相投者的社交平台。未来文商旅运营将更加注重社群培育和用户共创。

第四,可持续发展将成为标配。环保意识提升使得消费者更加青睐绿色低碳的商业空间。未来文商旅项目需要在材料选择、能源使用和运营管理上更加注重生态友好。针对这些趋势,提出以下发展路径建议:

对政府而言,应加强顶层设计和政策引导,制定文商旅融合发展的专项规划,建立文化资源商业化利用的规范体系,同时加大数字基础设施投入,为技术创新提供支持。

对企业而言,应注重文化内涵的深度挖掘和技术应用的创新实践,避免简单的业态叠加和形式模仿。企业还需加强复合型人才培养,弥补兼具文化理解力与数字技术能力的人才缺口。

对设计者而言,需要打破专业壁垒,实现文化策划、商业运营和空间设计的有机融合。文商旅项目的成功取决于多学科协同,设计师既要理解商业逻辑,又要掌握文化叙事技巧,还要熟悉现代技术应用,这种综合能力是创造卓越空间体验的基础。

文商旅融合代表了商业空间的新方向——从物质消费转向情感消费,从功能空间转向意义空间。随着消费升级和城市化发展,文商旅融合将持续创新,为城市和商业注入活力。理解其底层逻辑和发展规律,有助于各方抓住这一机遇。

|